櫻和春オリジナル 1/24 灯籠 のジオラマ制作記

1/24 Kazuharu Sakura original

LEDを使用した灯籠のジオラマ制作です。ずっと作ってみたいと思っていましたが、これまでハードルだったものがクリアになったことと、思い描いていたストーリーを具現化させたくて制作を始めました。

制作期間は半年。とても長く、でも完成してしまえばとても短く感じる制作となりました。

これまでになく感情移入しての制作です。

ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

木の橋を作っていきます。

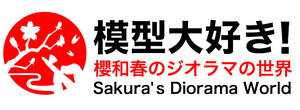

まずはヤスリを使ってプラ板に木目の傷を付けます。

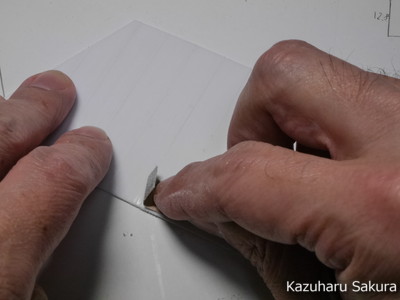

板がつながっているように筋を入れましたが、筋だけよりも一度バラバラにした方がよりリアルなので、パキパキと折っていきます。

板の側面も忘れずに板目の筋を付けていきます。

今回の橋はジオラマの枠内に全てを収めることができませんので、カットされた橋になります。

柱も不自然なところには付けられませんので、板が重力に従って落ちてくることも予想されます。

このように淵にプラ板を貼り付けて、それぞれで支え合うようにしておけば、多少は歪みも防げると思い、1mmプラ板を細くしたものを接着させました。

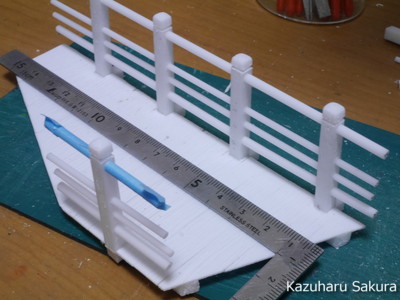

橋の手すり部分は、5mmの柱に3mmの穴を開けるというかなり無謀なことに挑戦しました。

何本か失敗しましたが、なんとかかんとか全部穴を開けることができました。

柱の切り口にももちろん筋を入れます。

スムーズに通ってよかったよかった(笑)

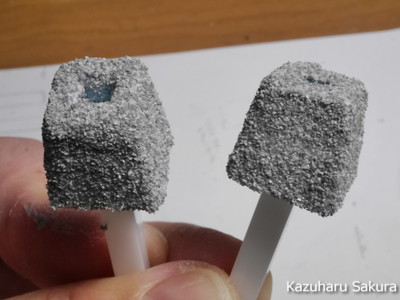

橋の柱の川に浸かる土台部分はスタイロフォームを切り出して作りました。

スタイロフォームはカッターで楽々カットできるのでこういうところでもとても便利ですね。

土台の部分は塗装ではなく、サンドパウダーを接着させることにします。

スタイロフォームは形を作るのはとても楽ですが、塗装をすると細かい穴がたくさん開いているような感じになるので塗装よりも何かを接着させたほうが良いのです。

木工用ボンドをヘラで塗ってからサンドパウダーに漬け込みます(笑)

まだおもちゃっぽいですが、もう少ししたらウェザリングを入れるのでそこで本物っぽくできるので大丈夫です。

木の橋の本体も形ができあがりました(喜)

川面に接着する柱の土台の位置を決めます。

垂直に柱が下りるポイントを見つけるのは意外と大変なんです。

橋の柱の土台の川底への接着は木工用ボンドを使用します。

いよいよ水表現の準備です。

水表現はこの型枠作りが一番大事。慎重に作ります。

文鎮はジオラマづくりに欠かせません。

型枠に使用している木工用ボンドは、これくらい固まればほぼ大丈夫です。

内側のほうは空気に触れるところがないので、よほどの時間をかけない限り固まりません。

先にも書きましたが、水表現で最も大切なのは、レジンを流した際に見えない隙間からレジンが漏れるのを防ぐことです。

これができたら、水表現の八割は成功したも同じです。

ということで、ほぼほぼ木工用ボンドは固まりましたが、念には念を入れます。

今回は、いつも通りの型枠の内側に、さかつうさんで購入した WATER WAVES という透明ジェルを塗って(埋めて)みます。

WATER WAVES を内側に塗って、型枠の強度を出します。

高価なWATER WAVES でなくても、木工用ボンドや、KATOさんのウォーターエフェクトでもいけそうですが、厚塗りになってしまった部分が乾燥後に白く残るリスクがありますのでやめておきます。

さてさて、これで鉄壁の型枠になったと思いますが、結果やいかに。

透明レジンを流す前に大事な工程を入れておきます。

桟橋に一つだけ浮いていない燈篭分のLEDの配線をしておきます。

水位が上がるとこの作業がしにくくなるからです。

川岸の石の側面に開けた穴にエナメル線を通します。

とりあえずこんな感じで桟橋の床の下からエナメル線を長めに出しておきます。

桟橋の床板の裏側にピタッとくっつけているので、横からのぞき込んでもおそらくエナメル線は見えません。

WATER WAVES も固まったようですので、いよいよ透明レジン流しに入ります。

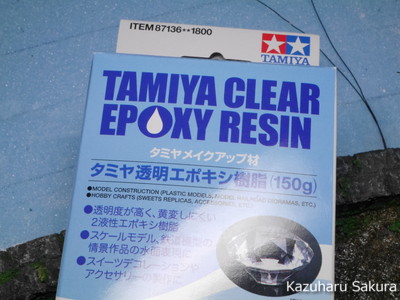

使用するのは、信頼感抜群のタミヤの透明エポキシ樹脂です。

タミヤの透明エポキシ樹脂は、正確に計って・・・

良く撹拌しておけば必ず固まります。

2液がすっかり混ぜ合わさったら、静かに流し込んでいきます。

もう、心では「漏れませんように」を呪文のように唱えています。

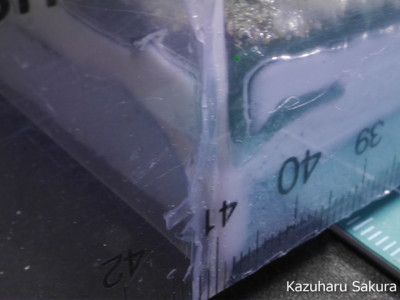

型枠から漏れているところなし。よかった。

1時間弱経過したところで、ジワジワと漏れてきているところを発見。

型枠側ではなく、石積みからです。

結果としては数時間で薄っすらとほんの少しくらいの程度でまったく影響がなかったので良かったです。

正確な原因はわかりませんが、おそらく底に敷いた砂と砂の間に極めて小さな隙間があったのだと思います。

砂の上に固まるくんを塗っていたので問題ないと思っていたのですが、塗り足りなかったのかもしれません。

波はいつものようにツンツンと突く感じで作っていきます。

レジンの硬化速度が遅く心配した時もありましたが、今はカチカチに固まってくれました。

硬化時間はこれまでで一番長かったように思います。冬にやった時よりも長かったです。

硬化速度に影響する条件はきっと温度だけではないのですね。

型枠を外したら、あとはこまごまとした処理を行います。

余計な木工用ボンドを剥がしたり・・・

カッターでバリを切り取ったりです。

この切り取りの時に、水面にへんてこな面を作らないようにするのが大事です。

自画自賛ですが、この輝きがあるから水表現も頑張れるんですよね(喜)

次の頁は、ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

下記から櫻和春オリジナル 1/24 灯籠に関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記 その1(スタイロフォームでのベース作り)

- ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

- ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

- ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

- ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

- ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

- ジオラマ制作記 その7(桟橋の制作)

- ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

- ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

- ジオラマ制作記 その10(川底と川岸の石積みの制作)

- ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

- ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

- ジオラマ制作記 その13(階段の手摺りと橋の欄干の制作)

- ジオラマ制作記 その14(和服の女性の制作と手にする灯籠の設置)

- ジオラマ制作記 その15(橋、手摺、フェンスの塗装と設置)

- ジオラマ制作記 その16(石畳の制作と塗装)

- ジオラマ制作記 その17(鯉の制作と側溝の水表現)

- ジオラマ制作記 その18(陸面を着脱可能にする工作1とジオラマ周辺の仕上げ)

- ジオラマ制作記 その19(陸面を着脱可能にする工作2と京町家の遮光)

- ジオラマ制作記 その20(柳の木の制作)

- ジオラマ制作記 その21(立葵(タチオアイ)の制作)

- ジオラマ制作記 その22(灯籠の固定)