櫻和春オリジナル 1/24 灯籠 のジオラマ制作記

1/24 Kazuharu Sakura original

LEDを使用した灯籠のジオラマ制作です。ずっと作ってみたいと思っていましたが、これまでハードルだったものがクリアになったことと、思い描いていたストーリーを具現化させたくて制作を始めました。

制作期間は半年。とても長く、でも完成してしまえばとても短く感じる制作となりました。

これまでになく感情移入しての制作です。

ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

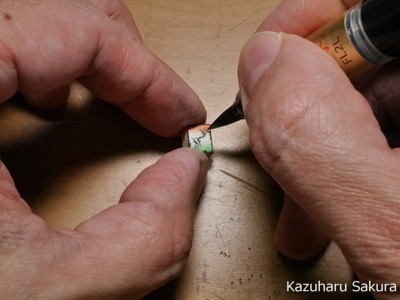

LEDの光の色を確認します。

燈篭がメインのジオラマですので、ローソクの炎の色を表現するのはマストです。

LEDの色を何色か混ぜて色を作ってみました。

単なる電球色だと赤い色が不足しているように見えるので、やっぱり赤い光を加えないとだめかな。

炎の揺れている雰囲気を出すために、さかつうさんからゆらゆら点灯の基盤を買ってきました。

ランダムに揺れる感じがとても素晴らしく表現されているとても良いアイテムですね!

LEDで作る炎の色の調整をしてから随分と時間が経過してしまい、年も越してしまいました。

ジオラマベースの制作が止まったままですが、ここで、先に小物を作っていくことにしました。

まず最初に作る小物は、何と言っても燈篭(灯篭)です。

これがないとこのジオラマは成立しませんので。

ということで、和紙をカットしています。

灯篭の大量生産をしていきます。

和紙を1個分にカットする前に、上下のラインの色を付けてしまいます。

まずは朱色から。オレンジに近いあかるい朱色にしました。

エアブラシでグラデーションを付けながら吹いていきます。

たくさんの燈篭(灯篭)を作りますので、それなりの長さになります。

グラデーションを付けて細く長く吹いていくのは結構時間がかかりました。

次に顔彩にありそうな緑に白を混ぜた色(この色何ていうんでしょう?)を作ります。

朱色とおなじ要領で吹いていきます。

ただ、この緑色は色の濃淡の差が出ないように吹くのが朱色よりも難しかったです。

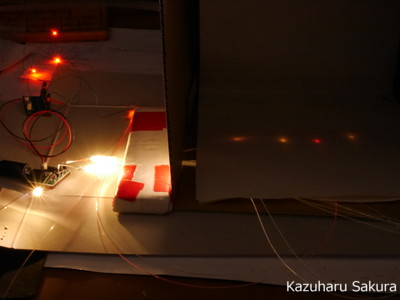

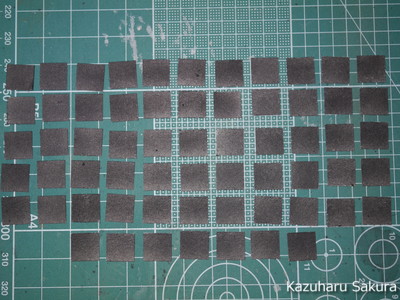

塗料が乾いたら1個分の燈篭の長さでカットしていきます。

和紙を切る時には、通常のコピー用紙の時よりも、カッターの刃を折る回数が多かったです。

少し切れなくなってくると、紙の繊維を引っ張ってしまうんです。

55枚カットしました。

今回のジオラマでは、おそらく50個くらい使用しますので、作り損じも考えてちょっと多めに作ります。

55枚カットしました。

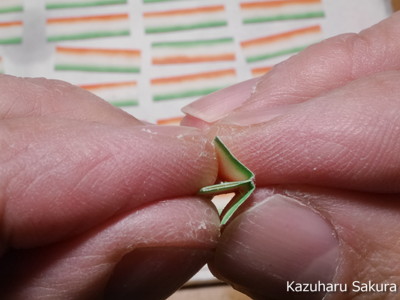

できるだけ正確に折っていきます。

小さいものですが、曲がっているととても目立ちますので、慎重に折ります。

ピンセットで折り目をしっかりとつけます。

爪を立てて折り目をつけるよりも、和紙に優しくできます。

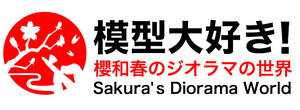

木工用ボンドを端に少したっぷり目に塗って箱型に接着させます。

のりしろがないので、木工用ボンドそのものをのりしろの面のようにするからです。

のりしろを作らなかったのは、LEDで照らした時に筋が投影されるのを避けるためです。

たっぷりというのは、具体的にはこれくらいです。

きれいだな~

癒されますね~(笑)

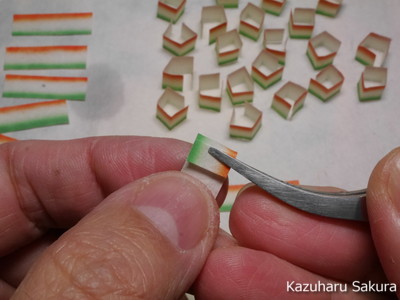

タミヤ エナメル塗料 のフラットブラックで燈篭(灯篭)の淵に色を付けていきます。

筆の腹を使うとはみ出なくて楽です。

1工程毎に並べて写真を撮っています(笑)

いやぁ、いいですね~!

作っていて本当に楽しいです。

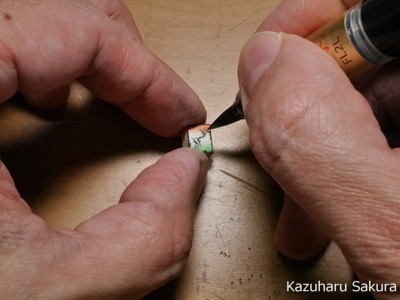

燈篭(灯篭)一つ一つに手書きで色を入れて行きます。

最初の方の工程で付けた淵の朱色と緑色も含めてプリンタで印刷した方が綺麗だし失敗もないのですが、燈篭(灯篭)だけは一つ一つ手書きで違う絵柄を付けたかったんです。

これを流す人はそれぞれの思いがあるはず。その心は手書きでないと表現できないなと思いました。

時間があまりないところで、ここで時間をかけて良いのかというのもありますが、燈篭(灯篭)は他の小物と同じに扱ってはいけない気持ちを大切にして時間をかけました。

これで燈篭の側面部分は完成です(喜)

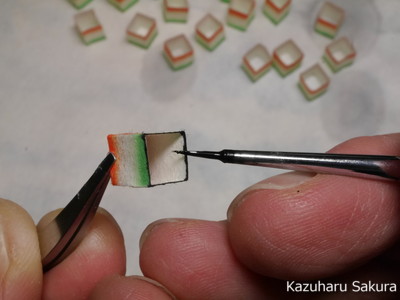

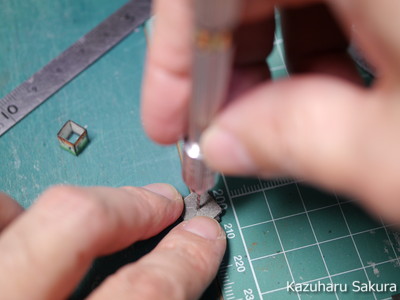

ここから燈篭(灯篭)の底部分を作っていきます。

和紙にフラットブラックをエアブラシでまばらに吹いたものを正方形にカットします。

ピンバイスを使ってそこに穴をあけておきます。

ここからLEDの光を出そうと思っています。

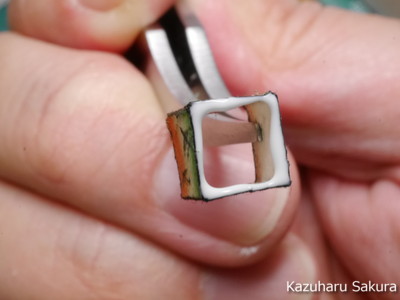

灯篭本体は内側に木工用ボンドをたっぷりと付けます。

隙間を絶対にあけないように注意します。

LEDの光が漏れてしまうので、見た目に大きく影響します。

穴が開いている中心を確認してポンと置きます(笑)

置いた後はできるだけ動かさなくて良いようにぴったり真ん中に置きたいところです。

折角内側に木工用ボンドを入れてあるので、それを外に出さないためです。

木工用ボンドが付くとツヤありになってしまうので、外側につくとそのツヤが気になる部分になってしまうんです。

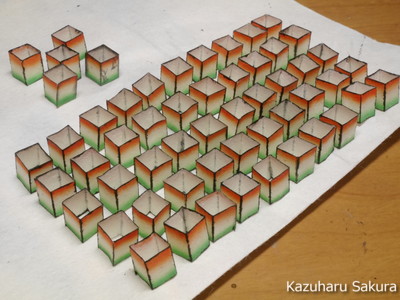

まだ途中ですが、お決まりの集合写真(笑)

四隅に木工用ボンドを付けて、お皿のようにして接着させます。

写真は無いのですが、その後に不要な部分をハサミでカットしています。

いよいよ燈篭(灯篭)が完成しました(大喜)

集合写真4連発、いきます(笑)

2発目!

3発目!

4発目!

指の上で大きさの確認です!

まだまだ作らなければならないものがたくさんありますから、燈篭(灯篭)の写真はこれでおしまいにしておきます。

次の頁は、ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

下記から櫻和春オリジナル 1/24 灯籠に関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記 その1(スタイロフォームでのベース作り)

- ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

- ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

- ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

- ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

- ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

- ジオラマ制作記 その7(桟橋の制作)

- ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

- ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

- ジオラマ制作記 その10(川底と川岸の石積みの制作)

- ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

- ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

- ジオラマ制作記 その13(階段の手摺りと橋の欄干の制作)

- ジオラマ制作記 その14(和服の女性の制作と手にする灯籠の設置)

- ジオラマ制作記 その15(橋、手摺、フェンスの塗装と設置)

- ジオラマ制作記 その16(石畳の制作と塗装)

- ジオラマ制作記 その17(鯉の制作と側溝の水表現)

- ジオラマ制作記 その18(陸面を着脱可能にする工作1とジオラマ周辺の仕上げ)

- ジオラマ制作記 その19(陸面を着脱可能にする工作2と京町家の遮光)

- ジオラマ制作記 その20(柳の木の制作)

- ジオラマ制作記 その21(立葵(タチオアイ)の制作)

- ジオラマ制作記 その22(灯籠の固定)