櫻和春オリジナル 1/24 灯籠 のジオラマ制作記

1/24 Kazuharu Sakura original

LEDを使用した灯籠のジオラマ制作です。ずっと作ってみたいと思っていましたが、これまでハードルだったものがクリアになったことと、思い描いていたストーリーを具現化させたくて制作を始めました。

制作期間は半年。とても長く、でも完成してしまえばとても短く感じる制作となりました。

これまでになく感情移入しての制作です。

ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

ということで、塗装に入っていきます。

まずは、木の部分の塗装です。

軽くサーフェイサーを吹いておきます。

今回も京町家の壁は一部が土塗り壁で、一部は木の板張りにします。土塗り壁の部分にはサーフェイサーは吹きません。

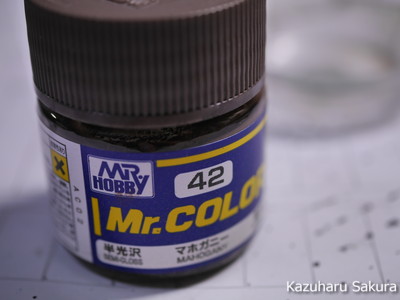

木の基本色は、ラッカー塗料のマホガニーにしました。

この色は温かみがあって大好きなんです。

バルコニーの裏側で色味のチェックです。

ここはジオラマ完成後は見えなくなってしまうところですので、安心して吹くことができます。

そして、製作途中で面白いことをしようと思っていますので、この部分だけは、テストの後も表と同じように塗装を進めていきます。

なんかいい感じ。思ったとおりなので、気の部分はやはりマホガニーで決定です。

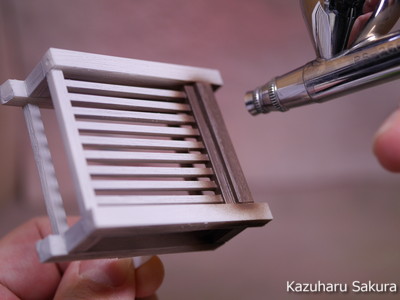

エアブラシで色を吹いていきます。

テストもしているので、安心して吹いていけます。

この格子は建物の一部なのですが、この時点ではまだ接着していないんです。

格子って建物にくっつけてしまうと、ハンドピースが入らないところがあって、色が付かない部分ができてしまうからです。

その心配のない格子の部分は最初の段階から建物に接着させています。

基本の色としたマホガニー単色の塗装が終わった状態です。

なんとなくの雰囲気は出てきましたが、単色ではやはりおもちゃっぽい感じは否めませんね。

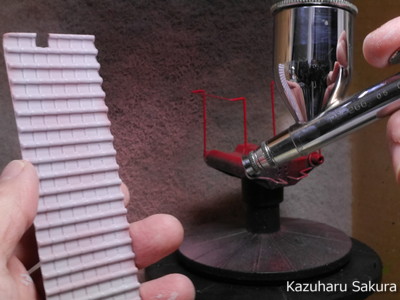

屋根も並行して塗装していきます。

瓦屋根の基本色はジャーマングレーにしてみました。

瓦屋根もサーフェイサーを吹いてからの塗装になります。

色は均一に吹くのではなく、ムラを作りながら吹いていきます。

基本色のジャーマングレーを吹き終わったところです。

もともとの茶系のプラスチックの瓦シートの色も少しだけ見えているところがありますね。

こんな感じに適度なムラを入れて変化を楽しめるようにしました。

建物の木の部分にウェザリングをしていきます。

まずはこれらの色でグレーを作ります。

タミヤ エナメルカラーを使って、マホガニーを侵さないようにします。

少し黒が多めの濃い色のグレーにしました。

薄め液をたっぷり入れて濃度はかなり薄くしています。

筆に塗料をたっぷり含ませてウォッシングしていきます。

最初のウォッシングはムラを作らずにできるだけ均一に塗りました。

退色はだいたい均一に進んでいきますもんね。

地面近くの辺りなど特に劣化させる部分の退色表現はこの後に行います。

最初のウォッシングでの変化を見ていきましょう。

これがウォッシング前です。

ウォッシングしたばかりの状態。

乾いていないのでツヤがありますし、木目の傷を付けたところに塗料が溜まっていて目立っています。

心配になるかもしれませんが、これでいいんです(笑)

乾燥すると傷の部分いがいもグレーで曇った感じが出るので、傷のグレーの部分だけが目立つということはないんです。

エナメル塗料をかなり薄めているのでこんな風に違和感なく仕上がります。

あまり希釈しないでウォッシングすると、塗っている時には感じないのですが、乾燥すると真っ白になってしまうんです(笑)

バルコニー全景。なんかとってもいい感じ(喜)

マホガニーだけの時と比較して、いい感じにヤレてきましたよ(喜)

この全体的な退色表現を固定させるため、ここで一度ラッカー系のつや消しクリヤを吹いて色を保護しておきます。

ちょっとだけ古くなった木の表現はエナメル塗料のつや消し白を使うのがキモになります。

ドライブラシでシャカシャカと筆を動かして塗装された木の退色表現を行います。

せっせとドライブラシを全体に行うとこんな感じになります。

少しだけ古びた感じが出てきてくれました(喜)

バルコニーも雰囲気抜群です!

格子(連子窓(れんじまど)もかなり本物っぽさが出ましたよ(大喜)

壁を作っていきます。

と、その前に、連子窓や玄関の戸を取り付けます。

この取り付けるタイミングは難しいのですが、この工程で取り付けておくと、塗り壁との境がすき間なく美しく仕上がるんです。

今回の塗り壁は、土塗り壁と砂の塗り壁の二種類です。

まずは砂の塗り壁から。

使用するのは、建築模型用のサンドパウダーと木工用ボンドです。

砂の塗り壁は簡単です。

こんな風に木工用ボンドをたっぷりと出して・・・

厚紙をカットしたもので広げて・・・

サンドパウダーをたっぷりと振りかけて・・・

余ったサンドパウダーを払い落せば・・・

砂の塗り壁の完成です(喜)

少しウェザリングを入れますが、それは木工用ボンドが固まってから行います。

お次は土塗り壁です。

木工用ボンドと振るいにかけたとの粉と水を1:1:1くらいにして混ぜ合わせてペーストを作ります。

以前はモデリングペーストも混ぜていましたが、今回は入れていません。

制作後に思ったのは、モデリングペーストも入れた方が良かったなということでした。

塗っている時のノビが今一つだったことと、乾燥後に木工用ボンド特有の鈍い光沢が出てしまったからです。

ちなみに、ペーストを作る時には、混ぜるとの粉はふるいにかけたもののみを使用します。

ダマを入れてしまうと、塗っている時にそのダマがはじけてとの粉の粉が出てきてしまうからです。

土塗り壁ペーストは筆で塗ったり、厚紙をカットしたもので延ばしたり、その場所によっていろいろな塗り方で塗っていきます。

これはまだ塗ったばかりの土塗り壁。

乾燥するにつれて色が濃くなってきます。

土塗り壁も退色表現をするためにエナメル塗料のつや消し白を使います。

やっと乾いた土塗り壁です。

かなり色が濃くなっているのがわかると思います。

エナメルのつや消し白でウォッシングをして経年表現です。

退色表現が終わるとこんな感じになります。

あとはお好みで薄いつや消し黒等で部分的に色を変えていくと雰囲気がグッとよくなります。

過日京都に旅行に行った時に、素敵な紅色の壁がありましたので、それも表現しようと思います。

つや消しの黒と赤を使って調色します。

いい感じの和風の赤(紅色)ができました。

この色、とっても好き。

なんてことばかり言っていても進まないので、どんどん進めていきます。

この塗料にもとの粉を入れてわずかなつぶつぶ感を出します。

ペーストができたら、念のため周囲をマスキングして土塗り壁と同じように塗ってゆくだけです。

次の頁は、ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

下記から櫻和春オリジナル 1/24 灯籠に関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記 その1(スタイロフォームでのベース作り)

- ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

- ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

- ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

- ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

- ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

- ジオラマ制作記 その7(桟橋の制作)

- ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

- ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

- ジオラマ制作記 その10(川底と川岸の石積みの制作)

- ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

- ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

- ジオラマ制作記 その13(階段の手摺りと橋の欄干の制作)

- ジオラマ制作記 その14(和服の女性の制作と手にする灯籠の設置)

- ジオラマ制作記 その15(橋、手摺、フェンスの塗装と設置)

- ジオラマ制作記 その16(石畳の制作と塗装)

- ジオラマ制作記 その17(鯉の制作と側溝の水表現)

- ジオラマ制作記 その18(陸面を着脱可能にする工作1とジオラマ周辺の仕上げ)

- ジオラマ制作記 その19(陸面を着脱可能にする工作2と京町家の遮光)

- ジオラマ制作記 その20(柳の木の制作)

- ジオラマ制作記 その21(立葵(タチオアイ)の制作)

- ジオラマ制作記 その22(灯籠の固定)