櫻和春オリジナル 1/24 灯籠 のジオラマ制作記

1/24 Kazuharu Sakura original

LEDを使用した灯籠のジオラマ制作です。ずっと作ってみたいと思っていましたが、これまでハードルだったものがクリアになったことと、思い描いていたストーリーを具現化させたくて制作を始めました。

制作期間は半年。とても長く、でも完成してしまえばとても短く感じる制作となりました。

これまでになく感情移入しての制作です。

ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

さて、お次はネコジャラシ(エノコログサ)を使って 京すだれ を作りますよ!

※でも、これは最終的に使わず、再度新たに作り直すことになるのです(笑)

使用するのはネコジャラシ(エノコログサ)の茎の部分です。

革製品を作る時に使うロウ塗りの糸は京すだれの縦の紐に見立てます。

さすがにそのままでは太すぎるので、ほどいて・・・

3本にしました。

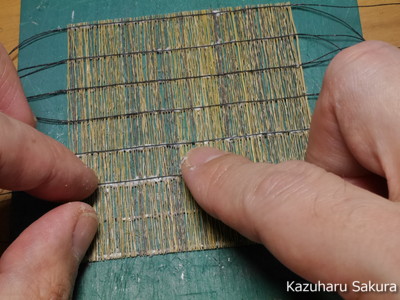

編み始めのスタート地点を作ります。

1cm間隔で隙間を入れました。

リアルスケールにすると24cm間隔ということですので、まったくあり得ないのですが、本物のような細かい間隔にすると紐しか見えないということにもなりかねないので、ここはイメージでそうすることにしました。

機織りの準備中(笑)

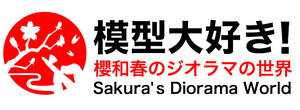

機織り中(笑)

とっても楽しいけれど、なかなか進まず根気が重要になってきます(笑)

格闘3.5時間。やっと形になりました(笑)

エノコログサの茎は真っすぐではなく反っていますので、それを矯正しながら編むのは思いの外大変でした。

まぁ、物凄く変ということもないかな・・・

・・・うーん。

今回の京町家はそれほど古くない建物ですので、ここまで古い感じの京すだれは似合いません。

それにエノコログサの茎でもまだ太すぎるようです。

よし、作り直そう!

時間はないけれど、後悔のない作品にするための自己満足でもあります。

京すだれ制作Take2(笑)

時間はないけれど、後悔のない作品にするためのTake2。趣味ですから完全に自己満足でもありますね。

今度はうまくいきますように(笑)

今回は制作方法も変更して時間の短縮を図ります。

改善は大事。

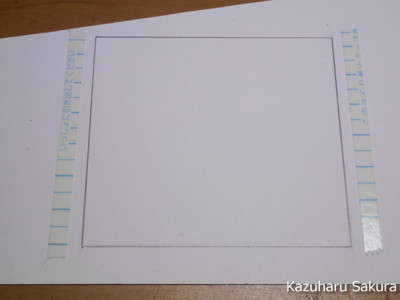

完成の寸法よりもちょっと幅広くらいのところに両面テープを貼り付けます。

これは制作を楽にするための策です。

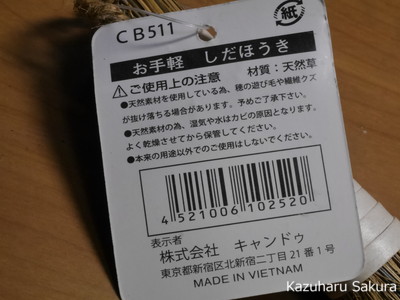

今回の Take2は苦シダ(シダぼうきから取得)を使用します。前回のTake1は、エノコログサ(ねこじゃらし)の茎(道端から採取して干したもの)を使いましたが、ちょっと太すぎましたので、更に細い自然素材を使用します。

試しに1mm丸プラ棒を使って少しだけ作ってみたのですが、あまりにも真っすぐ過ぎてとても違和感があったので、少し曲がったり味があったりする自然素材にしました。

神様の作ったものは流石です(笑)

このシダほうきは、数年前に百円均一で買ったものなんです(笑)

何に使うかわからないけど、何かに使えそうって思ったんです(笑)まさか京すだれに使うとは思ってもみませんでしたけれどね(笑)

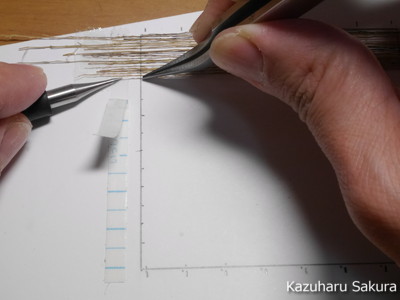

苦シダを両面テープにくっつけて、ピンと張るようにして少しずつずらしながらどんどん貼り付けていきます。

エノコログサの茎とは違って、苦シダは真っすぐなのでどんどん貼り付けていけます。快調、快調(笑)

快調とはいえ、ここまで来るのに2時間弱かかりました。

実際に作ってみるとなかなか面積が広がらないものなんです(笑)

今回の縦糸はミシン糸を使いました。

これくらい細くしないとイメージのようにはいきません。

木工用ボンドがある程度乾いたらサイズに合わせて両端をカットします。

こうすると両端がきれいに揃います。

最初に1本1本カットするのは時間がかかりますが、この方法で作ると一瞬ですし、何より切り口がとてもきれいに仕上がります。

表側にも縦紐を貼り付けます。

実際に編み込むのは時間がかかるし、すき間が空き過ぎてしまうので、ただくぼみに合わせて貼り付けるだけにしたんです。これも改善の一つです。

ジオラマは基本的に見た目が勝負ですので、作り方が本物と異なっても構わないんです(笑)

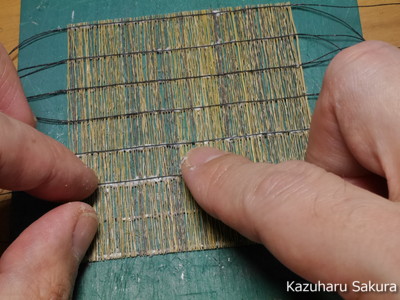

かなりいい感じに仕上がったのではないでしょうか(喜)

今度は汚し過ぎないように、さりげないウェザリングに留めておきます(笑)

Take1との比較。

比べ物になりませんね(笑)

やっぱり作り直してよかったです(大喜)

汚し、一本一本の細さ(スケール感)などを見ても Take2 の方がこの京町家には合うなと思いました。

次の頁は、ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

下記から櫻和春オリジナル 1/24 灯籠に関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記 その1(スタイロフォームでのベース作り)

- ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

- ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

- ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

- ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

- ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

- ジオラマ制作記 その7(桟橋の制作)

- ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

- ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

- ジオラマ制作記 その10(川底と川岸の石積みの制作)

- ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

- ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

- ジオラマ制作記 その13(階段の手摺りと橋の欄干の制作)

- ジオラマ制作記 その14(和服の女性の制作と手にする灯籠の設置)

- ジオラマ制作記 その15(橋、手摺、フェンスの塗装と設置)

- ジオラマ制作記 その16(石畳の制作と塗装)

- ジオラマ制作記 その17(鯉の制作と側溝の水表現)

- ジオラマ制作記 その18(陸面を着脱可能にする工作1とジオラマ周辺の仕上げ)

- ジオラマ制作記 その19(陸面を着脱可能にする工作2と京町家の遮光)

- ジオラマ制作記 その20(柳の木の制作)

- ジオラマ制作記 その21(立葵(タチオアイ)の制作)

- ジオラマ制作記 その22(灯籠の固定)