櫻和春オリジナル 1/24 灯籠 のジオラマ制作記

1/24 Kazuharu Sakura original

LEDを使用した灯籠のジオラマ制作です。ずっと作ってみたいと思っていましたが、これまでハードルだったものがクリアになったことと、思い描いていたストーリーを具現化させたくて制作を始めました。

制作期間は半年。とても長く、でも完成してしまえばとても短く感じる制作となりました。

これまでになく感情移入しての制作です。

ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

このジオラマで目が行くところは間違いなく燈篭になると思いますが、その燈篭が流れる川も含めて街全体の雰囲気を作ることもとても大切です。

その雰囲気づくりの主役になる京町家を作っていきます。

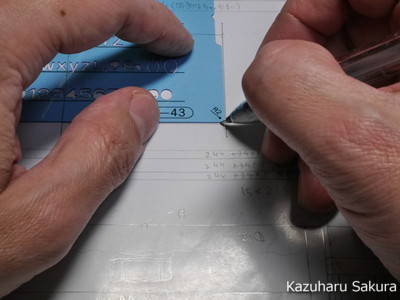

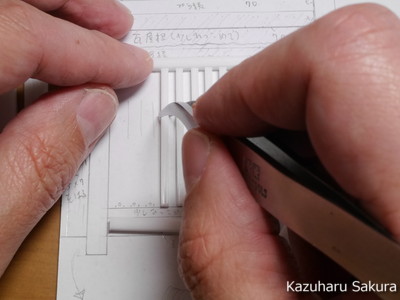

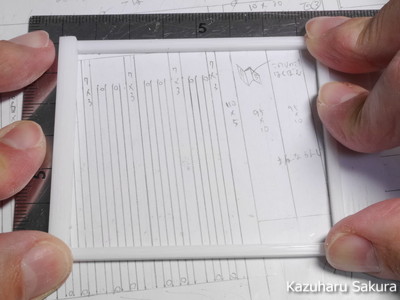

図面ともいえない図面を書きました(笑)

こんな図面でも有ると無しでは大違いなんです。

建物のようにピシッと作らなければならないものは、図面なしにイメージだけで作るとどこかで破綻してしまいますので(笑)

とは言いつつも、図面で不足しているところはイメージで補完しながら作ります。

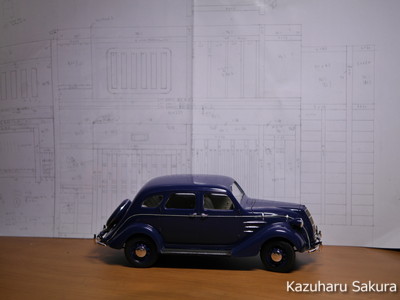

京町家に合うかなと思ってタミヤのトヨダAAを置いてみました(笑)

合うはずなんだけれど、図面がダメ過ぎて良くわかりませんでした(苦笑)

このプラモデルも入れたいのですが、今回はフィールドが狭くて入れられるか微妙なところなんです。

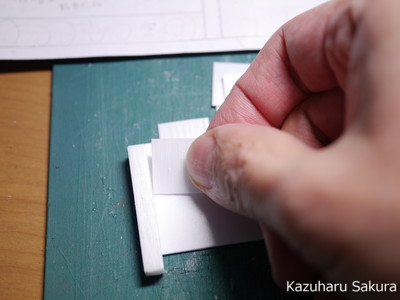

京町家の制作は、こんな風にスタイロフォームをカットしたり・・・

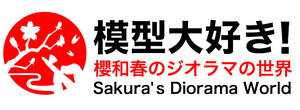

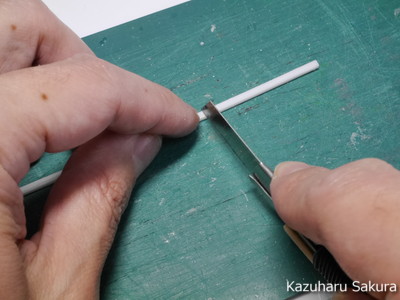

プラ棒に木目のような筋を付けて・・・

カットして・・・

並べて感じを確認して・・・

まっすぐに接着してゆく、というのが一連の流れです。

これをひたすら繰り返して形を作っていきます(笑)

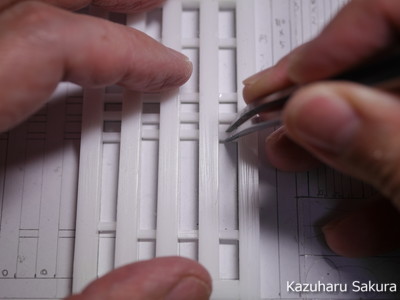

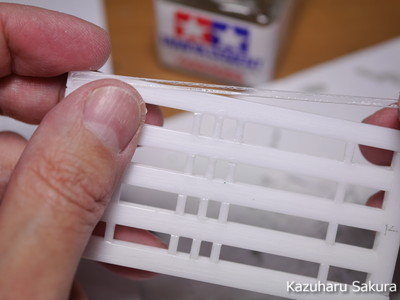

これがミソの画像です(笑)

何かというと、まっすぐにカットできなかったプラ棒の接着面の隙間を埋めているところなんです。

タミヤセメントにプラ棒をヤスったカスを混ぜたものを隙間に入れるんです。

見た目はアレですが(笑)けっこうイケるんです。

濃い目に溶かしたものを使うと、パテのようにヒケないので助かります。

とはいえパテも使います。

プラ棒とプラ棒、プラ棒とプラ板などを接着した際にできてしまった隙間など見た目が気にならないところは、裏側からタミヤのベーシックパテで埋めます。

どうしてこんなに丁寧に隙間を埋めているかというと、電飾で家の内部を光らせた時に、漏れてはいけない柱の間などから光が漏れるのを防ぐためなんです。

結構重要な工程になります。

曲面も部分はいろいろな形のヤスリを使って形を作っていきます。

ダイヤモンドヤスリが使い心地が良くてお気に入りです。

このへんちくりんな柱は壁を固定するためのものです。細い方の3mmプラ棒に壁に見立てたプラ板を接着させるんです。

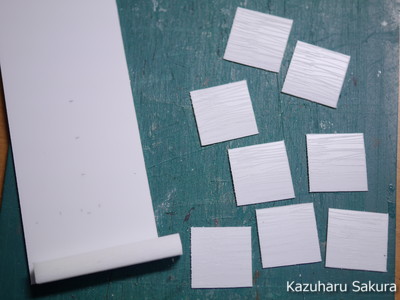

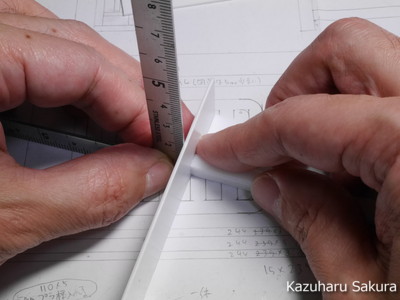

板塀の作り方は簡単。

傷を木目調に入れて、こんな風にカットしたプラ板を・・・

少しずつずらして貼り付けていくだけです(笑)

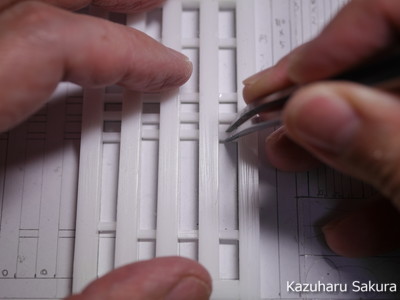

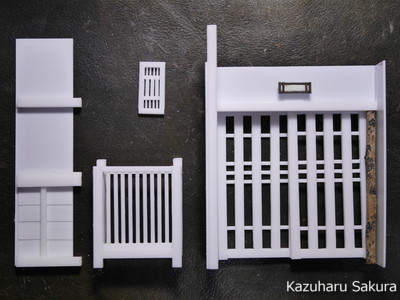

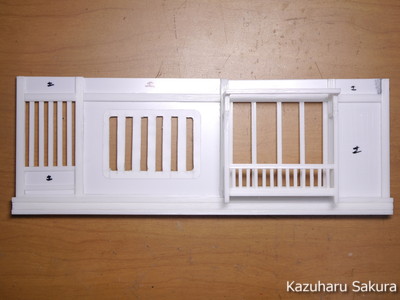

それほど大したこともなさそうに見える格子は、いざ作るとなると、プラ棒やプラ板の長さをきちんと同じにしつつ、ある程度の数を揃えるのにとても時間がかかります。

とても楽しいけれど、根気の要る工程であることに間違いはありません(笑)

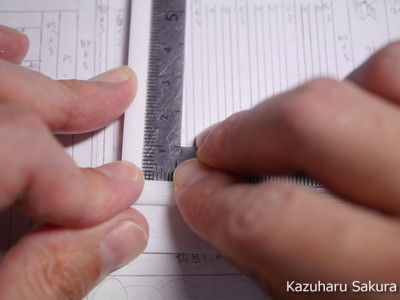

工場ジオラマの配管などもそうなのですが、このようなストラクチャー系の制作で何よりも難しいのは、まっすぐであったり、直角を出すことなんです。

まだまだ試行錯誤しているところですが、例えばこんな風に直角定規を当てて直角を出したりと色々と工夫をしています。

玄関の戸は閉まっている形で固定します。

わかりにくいのですが、戸と戸の接着面には薄いプラ板が挟んであります。

こうしておくことでガラス表現の透明プラ板を隙間を出さずに接着するのがとても楽になるんです。

たったこれだけを作るのにほぼ丸一日かかっています(汗)

プラ板やプラ棒にはケガキ針で木目調に傷を付けているので、こんな感じで木の風合いが出ています。

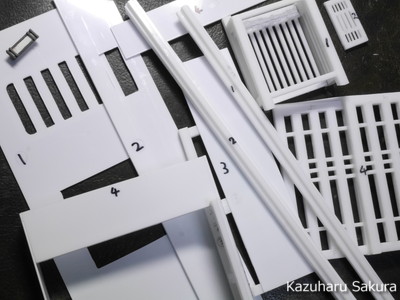

自分で作ったものではあるものの制作が進んでくるとどれがどこのパーツかを確認するのに時間がかかりますのでこんな風に裏側には番号を振っておきます。

この段階で組み上げないのは、塗装や漆喰風のペーストを塗るのが大変になるからです。

結局はどの工程かで大変になるのですが、それでもできるだけ大変な工程を減らしたい趣旨です。当たり前ですけれどね(笑)

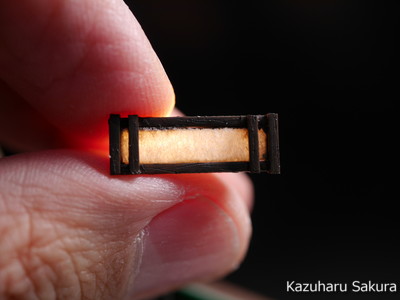

ちょっと気分を変えるために玄関灯を作ってみました(笑)

いくら精度を高くカットしたつもりでも、カッター、直角定規、ヤスリだけではこれくらいが精いっぱいです。

先にも少し書きましたが、とにかく綺麗な角を出すことは、違和感の無い建物を作るには必須です。

とにかく接着の精度を上げるためには直角定規が大活躍です。

2日かけてこんな感じ。

京町家の制作、各建物ユニットの原型ができてきました。

全部で1棟に見えますが、両端の背の高い家と中央の(現時点では)背の低い家の計3棟のイメージです。

(向かって右側の部分は家ではなくて背の高い壁のイメージです)

背の低い家はこれから2階部分を建てていきます(笑)

二階部分もすることは同じ。

プラ棒やプラ板を切ったり、削ったり、傷つけたりです(笑)

画像にあるのは角棒の角を丸くするためにカッターでカンナをかけているところです。

角が取れてかまぼこ型になりました。

これは、1階と2階の境の部分に入るモールド的な木の意味合いです。

ケガキ針で木目を入れています。

丸い部分をけがいていくのは、角棒の平面にするよりもちょっと時間がかかります。

いい感じで木目が入りましたよ(笑)

デフォルメというか、ちょっとやり過ぎるくらいがちょうどいいのかなと思います。

そんなこんなで二階部分もできあがりました(喜)

二階部分の目玉はこのバルコニーです。

京都の町を歩いていると、このバルコニーに京すだれがかかっているのをあちこちで目にしますね。

今回はそれを表現したいと思っています。

京すだれを作る素材は現時点ではノーアイデア(笑)

でも、別なものを作っている間にきっと何か浮かぶでしょう(笑)

一階のユニットに二階のユニットを載せる時がやってきました。

でもね、やっぱり、だたポンと載せられるものではないんです。

設計の時は立面図しか作っていないので、奥行きを無視しているので、そのツケがこの工程でやってくるのです(笑)

でも何とか取り付けることができました。ホッ。

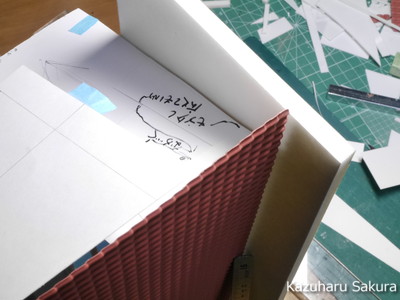

屋根を作っていきます。

屋根はもちろん瓦を葺きます。

でも、一枚一枚瓦を置いていくのではなくて、プラスチックの瓦シートを使います。

瓦シートは高価なので間違ってカットしては大変です。だから厚紙を使って正確な型紙を作っていくんです。

屋根の型紙作りで大変なのは、ジオラマの枠にぴったりと合うようにすることです。

屋根の傾斜を決めてからジオラマの枠のとおりに印をつけて切りながら型紙を作ります。

実際にジオラマの枠に沿ってボード等を置いて型紙の形を決めたりもします。

なんとか屋根の型紙ができて、実際に載せてみました。

これで大丈夫かな。突然登場してきたウッディも喜んでいますね(笑)

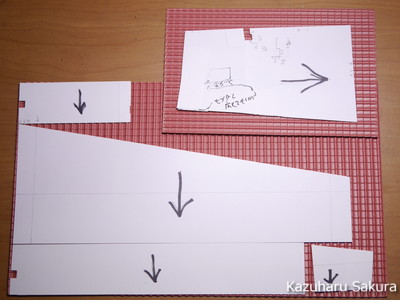

瓦屋根のプラスチックボードを型紙に沿って切り出します。

この瓦のシートはちゃんと瓦の前と後ろを表現しているんです。

ですので、カットするところで間違ってはいけないのは瓦の向きです。

型紙に矢印を入れて瓦の向きをわかりやすくしておきます。

これで方向を間違えずにカットすることができます。

無事に瓦のシートの切り出しが終わりました。

カットが終わったら、やっぱり載せてみたくなるのが人ってもんですよねぇ(笑)

京町家には、タミヤのトヨダAA型が似合います。

・・・でも、色を付けていないとなんとなく文化住宅で、まだトヨダAA型が似合うお家にはなっていないんですよね~。

次の頁は、ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

下記から櫻和春オリジナル 1/24 灯籠に関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記 その1(スタイロフォームでのベース作り)

- ジオラマ制作記 その2(灯籠の制作)

- ジオラマ制作記 その3(行灯(あんどん)の制作)

- ジオラマ制作記 その4(京町家の制作)

- ジオラマ制作記 その5(京町家の塗装)

- ジオラマ制作記 その6(京町家の屋根の塗装から完成まで)

- ジオラマ制作記 その7(桟橋の制作)

- ジオラマ制作記 その8(京すだれの制作)

- ジオラマ制作記 その9(LEDによる灯籠の電飾)

- ジオラマ制作記 その10(川底と川岸の石積みの制作)

- ジオラマ制作記 その11(橋の制作と水表現)

- ジオラマ制作記 その12(灯籠用LEDの川底への仕込み)

- ジオラマ制作記 その13(階段の手摺りと橋の欄干の制作)

- ジオラマ制作記 その14(和服の女性の制作と手にする灯籠の設置)

- ジオラマ制作記 その15(橋、手摺、フェンスの塗装と設置)

- ジオラマ制作記 その16(石畳の制作と塗装)

- ジオラマ制作記 その17(鯉の制作と側溝の水表現)

- ジオラマ制作記 その18(陸面を着脱可能にする工作1とジオラマ周辺の仕上げ)

- ジオラマ制作記 その19(陸面を着脱可能にする工作2と京町家の遮光)

- ジオラマ制作記 その20(柳の木の制作)

- ジオラマ制作記 その21(立葵(タチオアイ)の制作)

- ジオラマ制作記 その22(灯籠の固定)