タミヤ 1/24 キャンパス・フレンズセット のジオラマ制作記

1/24 タミヤ

タミヤ 1/24 キャンパス・フレンズセットのベスパとフィギュアを使用したジオラマを制作します。イタリアのアルベロベッロという地域にあるトゥルッリという建物の間を、ベスパに乗った花嫁とサイドカーに乗った花婿が疾走しているシーンを表現します。

■タイトル:『 ブーケトスはベスパに乗って 』

■ストーリー:

「このブーケは彼女にトスしたいの!」

事情でナポリの式に出ることができなかった親友にブーケトスをするため、パートナーを乗せた自慢の愛車ベスパは爽快に疾走します。

この旅は二人の思い出深い新婚旅行としても生涯記憶に残るものとなるのでしょう。

イタリアはアルベロベッロをイメージしたジオラマです。

ジオラマ制作記 その3(アルベロベッロのトゥルッリと石畳の制作1)

アルベルベッロという地域にあるトゥルッリという伝統家屋をイメージにした建物のミニチュアの制作開始です。

トゥルッリは壁が丸くて円錐状の屋根が付いている可愛い建物。

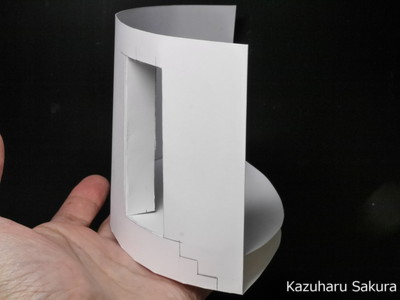

そういう可愛い形のストラクチャは紙で作るのが似合います。

コクヨのコピー機用の厚紙用紙を使用します。

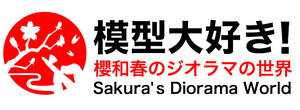

まずはシャープペンシルで切り出すための線を書いていきます。

描いた線のとおりにカッターやはさみを使って切り出していきます。

こんな風に屋根の接着用ののりしろを作っておけるのも紙の良さです。

建物のバリエーションは全部で3つです。

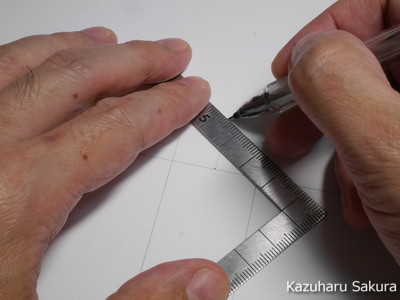

これがバリエーションその1

玄関ポーチの部分に三角屋根を作りました。

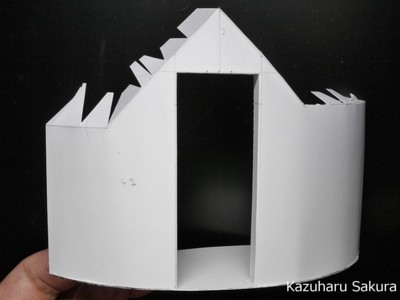

バリエーションその2

玄関ポーチの部分を三角屋根にしたのに加えて、アーチのデザインも入れてみました。

バリエーションその3

スタンダードな円筒の壁のトゥルッリです。

円錐状の屋根ですが、今回はフルでなく建物の一部分を作ることもあり、紙では作るのが難しいことがわかりました。

ということで、屋根は紙でなく、スタイロフォームを溶かして作っていくことにしました。

スタイロフォームをヒートペンで溶かして少しずつ重ねていきます。

制作のイメージは、ツバメの親が泥を少しずつ運んで巣を作っていく感じです。

とても時間がかかりますが、楽しい工程です。

形状に変化のある屋根を作るのは更に楽しいです。

屋根の天辺にある小尖塔(しょうせんとう)を作ります。

それぞれのトゥルッリで形はいろいろあるようですが、写真でよく見かけた、スタンダードなものと思われる球がてっぺんにあるものを作ることにします。

人口パールを載せるのが一番楽なのですが、トゥルッリのような素朴な建物は、正確な球状ではなく、手で作った少しいびつな球のほうが味わい深くて似合うと思い、ここもスタイロフォームを溶かして作ります。

トゥルッリの屋根は石積みなのでそれっぽく仕上げていきます。

まずは下書き。定規で高さを図って印をつけていきます。

目視で高さを決めると結構バラツキが出てしまうんです。

下書きができました。

下書きは高さだけです。実物のトゥルッリを見ると横幅は不揃いなので、直接付けていくことにします。

ヒートペンで石積みの筋を入れていきます。

まずはスタンダードな先を使ってどんどん筋を入れます。

次にヒートペンの先を刃のタイプに切り替えて、筋を付ける時に盛り上がったフチを無造作に平たくします。

この工程は結構大事です。

フチが盛り上がっていると不自然に見えるんです

トゥルッリのミニチュアの制作の最後は壁の仕上げです。

リキテックス・モデリングペーストを使って南欧風に仕上げます。

実際のトゥルッリの壁は石積みのままであったり、ベタ塗りだったりするようですが、ジオラマの見た目としては少しデザインが入ったほうがそれっぽく見えるかなと思いました。

気分はすっかり左官屋さんです(笑)

グランドワークは石畳がメインになります。

奥から手前にかけて、なだらか下り坂にします。

勾配を付けるのはちょっと面倒ですが、とっても動きのあるジオラマになるんです。

ひと手間かける価値は十分にあります(笑)

具体的には、ヒートペンでスタイロフォームを溶かして勾配を作っていきます。

石畳のデザインをマジックで描きます。

とはいえ、描くのは均一な四角の石を並べる部分だけで、その両脇の適当な形の石は下書きなしで進めます。

時間の短縮にもなるし、もしかすると意図しない面白い石畳のデザインになるかもしれないという期待感も持てます。

ヒートペンで溶かしながら、センター部分の均一な石を作っていきます。

センター部分ができました(喜)

■155 削除

両脇の適当な石の形のほうを作っていきます。

下書き無しでヒートペンで直接かたちを作っていきます。

一つ一つの石を作っていくのは結構大変です(汗)

1時間強でなんとかできあがりました。

全体はこんな感じです。

なかなかいい感じにできましたよ(喜)

サーフェイサーを吹いて、違和感のある石が無いかを確認します。

大丈夫みたいです(喜)

トゥルッリのお家に入るまでの階段です。

道に勾配を付けるとこういうものを付けられて、変化を楽しむことができるのがメリットです。

こちらは向かって右の家に入るための段で・・・

これが一番奥の家の段です。

一番奥は高低差でいうと一番高いところになるので段は不要ですが、3つのうち一つだけ付いていないというのが見た目に気になったので付けることにしました。

道の側面も溶かしたスタイロフォームで石にモルタルを塗った感じにします。

次の頁は、ジオラマ制作記 その4(アルベロベッロのトゥルッリと石畳の制作2)

下記からタミヤ 1/24 キャンパス・フレンズセットのベスパに関する各記事の1ページ目に進めます。 Top Page

プラモデル製作記

-

- プラモデル製作記

プラモデル完成画像

ジオラマ制作記

-

- ジオラマ制作記1(ベスパの製作)

- ジオラマ制作記2(ベスパのサイドカーと花嫁の制作)

- ジオラマ制作記3(アルベロベッロのトゥルッリと石畳の制作1)

- ジオラマ制作記4(アルベロベッロのトゥルッリと石畳の制作2)

- ジオラマ制作記5(ベスパ、サイドカー、トゥルッリの内外装の仕上げ)

ジオラマ完成画像

ジオラマ制作動画

-

- ジオラマ製作動画